Phantom Tone トピックが YouTube に生成されました

Phantom Tone トピックが YouTube に生成されました AI音楽レーベル Phantom Tone の公式トピックページが、YouTube Music に生成されました。 これにより、YouTube 内での自動配信・アーティスト識別が完了し、今後リリースされる楽曲もシームレスに連携されます。 🔗 Phantom Tone - Topic(YouTube Music公式) 🎧 これが意味するもの Phantom Tone が YouTube Music の正式データベースに登録 Spotify・Apple Music と同等の音源認識が開始 公式アーティストチャンネル(OAC)への統合準備段階 🌕 Phantom Tone の今後 このトピック生成は、DistroKid を通じた配信波の最初の段階です。 次に Spotify と Apple Music へのページ生成が行われ、最終的に全ストリーミングプラットフォームが完全同期します。 現在、1stアルバム「Nine-Tailed Fox」 は各プラットフォームにてリリース準備中。 Spotify のリリース波が到達次第、アーティストページへのリンクも順次更新予定です。 🎧 Spotify Pre-saveはこちら 🩶 Phantom Tone 公式サイト […]

The Proof of 210.5% – When Art Meets a Structure That Makes People Listen

The Proof of 210.5% – When Art Meets a Structure That Makes People Listen 平均視聴時間210.5%が示したもの ― 『夢現ハイカラ』が証明した“聞かせる構造” ― The song “Mugen Haikara” achieved an average watch time of 210.5% on YouTube. That means the average listener didn’t just finish the video — they watched it more than twice. This number is not luck. It’s proof […]

Wabi-Sabi & AI: How Oribe’s “Beautiful Imperfection” Teaches Machines About Form

Wabi-sabi & AI — finding beauty in asymmetry and time-worn traces. Wabi-Sabi & AI: How Oribe’s “Beautiful Imperfection” Teaches Machines About Form English (Main, ~70%) — Humans often call something “beautiful” not because it is flawless, but because it breathes. Japanese wabi-sabi names this breath: a quiet, temporal, incomplete grace. In the tea world, Furuta […]

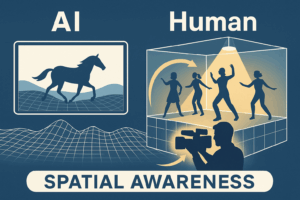

🎥 The Boundaries Between AI and Human Spatial Perception— How Video Generation AI Is Transforming Music Video Production —

🎥 The Boundaries Between AI and Human Spatial Perception — How Video Generation AI Is Transforming Music Video Production — By Phantom Tone | Kotetsu Co., Ltd. Even though video generation AI has advanced at a breathtaking pace, its understanding of the space we live and move in remains remarkably shallow. In music video production, […]

AIは「日本語の音」を理解できるのか

― ゴロ・響き・語感をめぐる試論 ― 日本語の詩や歌詞には、意味だけではなく「響き」の美しさがある。 たとえば「ひらひら」「ゆらめく」「隠々視眈々」――これらは意味を超えて音の流れ自体が感情を喚起する。 では、AIはこの“音の心地よさ”をどのように認識しているのだろうか。 🐍 土用の丑の日と、言葉を売った男 ある夏の日、商店街の軒先に「うなぎ」と書かれた暖簾が揺れていた。 土用の丑の日――この言葉を聞くだけで、多くの人は“夏の熱気”“炭の香り”“夕立前の湿気”を思い出すだろう。 けれども「土用丑の日」という言葉が広まったのは、平賀源内の発案だった。 彼が友人の鰻屋のために書いた貼り紙には「本日、土用丑の日」とある。 「ど・よ・う・う・し・の・ひ」――七拍のリズムが舌の上で転がり、聞くだけで“夏”という情景を呼び起こす。 AIにとってはただの音列だが、人間にとってそれは文化の音であり、情緒の響きだ。 日本語は音そのものに季節を宿す言語なのである。 AIにとっての「音」とは AI(GPTやSuno)は、音を聴覚的に感じているわけではない。文字列としてのデータから、統計的に「どんな並びが人に好まれやすいか」を学んでいる。 つまりAIが捉える“響きの良さ”とは、 ・母音と子音のリズム ・音の長短や繰り返し構造 ・言葉が持つ文化的・詩的連想の頻度 といった確率的な美学である。 それは「感じる」というより、「傾向を模倣する」仕組みだ。 だが、AIが生み出す詩や歌詞を見てみると、そこには確かに“響き”がある。以下の4曲を例に、音のパターンを観察してみよう。 🎧 例1:くちなしの夜 玻璃の罅に詠む焦懐 幽糸の輪に声囁 翳りの螺旋 廻る涅槃 縹の記 曖に沈む 柔音「ら」「り」「な」「ひ」が繰り返され、音の流れが緩やかに沈む。 全体の語感は滑らかで、息を止めずに続くモーラ構成が“静謐”と“透明”を印象づける。 AIはこのような滑音連鎖を“穏やか・幻想的”と統計的に分類する傾向がある。 🎧 例2:つららひめ 冬ふりね 雪ゆげの 恋こがれ 「ら」「ひ」「ね」「ゆ」「げ」などの柔音が均等に配置され、母音「あ・い・え」による冷色系の響きが支配する。 AIはこれを「透明」「冷たさ」「純粋さ」と関連づける傾向があり、意味を知らずとも“寒色的詩美”を再現できる。 🎧 例3:隠々視眈々 隠々視眈々 隠々視眈々 意味より先に 音が走る 誰が見ている? 面の奥で 隠々視眈々 冒頭の繰り返しがもたらす呪的なリズム。 語中の撥音「ん」と摩擦音「し・た」が重なり、日本語独特の「閉じた余韻」を強調している。 「意味より先に 音が走る」という一節は、まさにAI生成の根幹――意味よりもまず音列を掴む――を象徴している。 🎧 例4:空想鎮魂歌 昏冥の虚経 幻葬の環 玻璃獄の楼 燐光を孕む 破裂音と撥音の交錯がつくる「鎮魂」の重さ。 AIは「ち」「ん」「こ」「ん」「か」という音圧の密度を「荘厳」と判断しやすく、言葉そのものより音の密度構造から情感を再現する。 ここには、音と意味が完全に一体化した日本語詩の本質がある。 結語 ― […]

言葉にならない音をどう伝えるか ― AIとオノマトペの関係性

AIと向き合う時間が長くなるほど、「言葉で説明できないもの」に出会う瞬間が増えていく。たとえば、あの静かな夜気、紙を擦るような光、息づくような沈黙。人間なら誰でも直感で“分かる”はずの感覚が、AIにはなかなか伝わらない。そして私たちは、それをどうにか言葉にしようとする。――プロンプトとは、まさにその「翻訳作業」だ。 けれども、すべてを説明することはできない。AIに映像を作らせるときも、音楽を生成するときも、私たちの脳内にあるイメージは、英語でも日本語でも表現しきれない“曖昧な音”や“空気の厚み”をまとっている。それを最も的確に伝えようとしたとき、日本語のオノマトペは強力なツールになる――が、同時に、AIが最も苦手とする領域でもある。 英語圏のAIが迷う「音の言語」 現行のAIモデルの多くは、英語を基軸に学習されている。映像生成AIや音楽AI、画像モデルの多くは英語圏のテキストデータを中心に意味空間を形成しており、「rain」「shine」「whisper」などの単語を“概念”として扱う設計になっている。 一方、日本語の「しとしと」「きらきら」「ざわざわ」は、音の響きそのものが感情や質感を含んでいる。“静かに雨が降っている”という情報に留まらず、「寂しさ」「湿度」「時間の流れ」まで含んでいる。AIから見れば、これはただの音列――意味のないノイズにも見えてしまう。 つまり、AIにとってオノマトペは「トークン化できない情緒」だ。学習過程で「しとしと」と「ざあざあ」の違いを統計的に掴んでいても、その湿度や心理の機微までは理解していない。結果、プロンプトにオノマトペを入れても、英語的な抽象概念に変換され、「soft rain」「heavy rain」程度の差しか出ない。 それでも使う価値がある理由 では、オノマトペはAIにとって無意味なのか? 答えは「いいえ」だ。むしろ、“曖昧さの力”を取り戻すための装置として、いま注目されつつある。 AIがどれほど高精度になっても、出力の傾向は常に“平均化”される。同じ「夜の神社」を描かせても、明暗のコントラストや被写体の距離感はほぼ定型化する。そこに一滴のノイズ――「しんしん」「ぱちぱち」「ふわり」――を加えるだけで、生成結果の表情が変わる。AIは完全には理解していないが、“異質な言語刺激”として反応し、意外な構図や色調を生むことがある。 つまりオノマトペは、AIに対して「理解不能な揺らぎ」を与える。その揺らぎが、AIが作る映像や音楽に“人間味”を取り戻す。プロンプトの中に混ぜるノイズこそ、創造の余白なのだ。 オノマトペをAIに伝える3つの方法 オノマトペ+意訳 しとしと雨 → “light drizzling rain, quiet and melancholic” ざわざわ森 → “forest trembling with restless wind” 音のリズムを残したまま、英語の説明をつけるとAIが正しく反応する。 音をそのまま使う “pachi-pachi fire sound”, “zawa-zawa forest” 音楽系AIでは、オノマトペを音響タグ的に処理する場合がある。 比喩を組み合わせる 「風がふわりと通り抜ける」 → “wind moves softly, like a breath through silk” 日本語の比喩を英語的に分解し、動作+質感+素材の3点で描くと効果的だ。 プロンプトは翻訳ではなく、対話である AIに映像を作らせるとき、多くの人は「完璧に伝えよう」としてしまう。けれど、それは人間にすら不可能なことだ。私たち自身も、脳内の映像を100%言葉にできるわけではない。 重要なのは、AIと対話しながら探っていく姿勢。たとえば最初の生成が少し違っても、その“ズレ”を観察して「もう少し静けさを」「光が硬い」「湿度が足りない」と、感覚の差を少しずつ埋めていく。オノマトペはその“ズレ”を柔らかく伝えるための橋渡しにもなる。 AIにとってはノイズでも、人間にとっては詩だ。「ふわり」「じんわり」「ざわめく」――これらの曖昧な言葉は、AIには完全に理解できないかもしれない。だが、その“理解できなさ”こそが、AIと人間が共に創る余白を生む。 終わりに […]